軟骨無形成症における身体測定法

医療関係者の皆様に、軟骨無形成症における身体測定法について詳しくご紹介いたします。

*ログイン後患者様の身長データの入力・グラフの出力ができます

監修

北岡 太一 先生(医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 小児科 部長)

岡田 慶太 先生(東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 入退院センター 講師)

プロローグ:四肢短縮などの低身長を伴う骨系統疾患における身体測定法の必要性

軟骨無形成症などの四肢短縮型低身長を伴う骨系統疾患では、診断・治療・合併症予防のため、正確な身体測定を行う必要があります。これらの疾患では、成長パターンが一般的な基準と異なることから、疾患特性に即し、身体のバランスを考慮した測定法が求められます。

本記事では、代表的な骨系統疾患である軟骨無形成症に焦点を当て、疾患特性に即した身体測定法についてご紹介いたします。

まず、ライフステージ(乳児期、小児期、成人期)ごとの身体測定法について、イラストを交えて詳しくご紹介いたします。以下の切り替えタブよりご参照ください。

- 乳児期

- 小児期

- 成人期

-

乳児期の身体測定法

乳児期には、頭囲、体重、体長、頭臀長などの定期的な測定を行います。正確な測定のため、最低2人の人員が必要です。

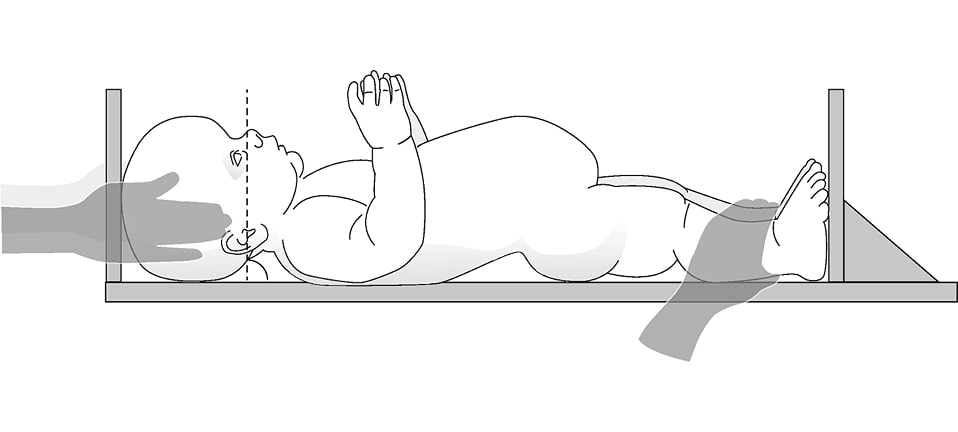

体長の測定法

器具 乳児用身長計 必要な人員 乳児の位置調整を行うために2人

(1人は乳児の頭部を正しい位置に固定し、もう1人は膝を平らにして足を脚部の測定板に当てる)

フランクフルト平面 フランクフルト平面とは、耳道の上縁から眼窩の下縁までの仮想線のことを指します

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 乳児の頭を身長計の固定板につけ、台板の上に仰向けに寝かせます。

- 乳児の顔を上向きにし、フランクフルト平面が台板に対して90度になるようにします。

- 膝を平らにして脚を完全に伸ばし、脚部の測定板に足の裏が完全につくように足首を固定します。

- 脚部の測定板を滑らせて乳児の踵を完全に接触させ、0.1cm単位で測定します。

- 測定を繰り返す前に、再度乳児の位置を調整してください。

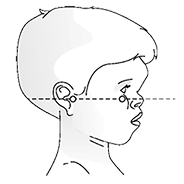

頭臀長の測定法

器具 乳児用身長計 必要な人員 乳児の位置調整を行うために2人

(1人は乳児の頭部を正しい位置に固定し、もう1人は膝を平らにして臀部を脚部の測定板に当てる)

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 乳児の頭を身長計の固定板につけ、台板の上に仰向けに寝かせ、フランクフルト平面が台板に対して90度になるようにします。

- 両脚を床に対してまっすぐ垂直に伸ばして保持します。

- 脚を支えながら脚部の測定板を臀部に接触するように動かし、0.1cm単位で測定します。

- 測定を繰り返す前に、再度乳児の位置を調整してください。

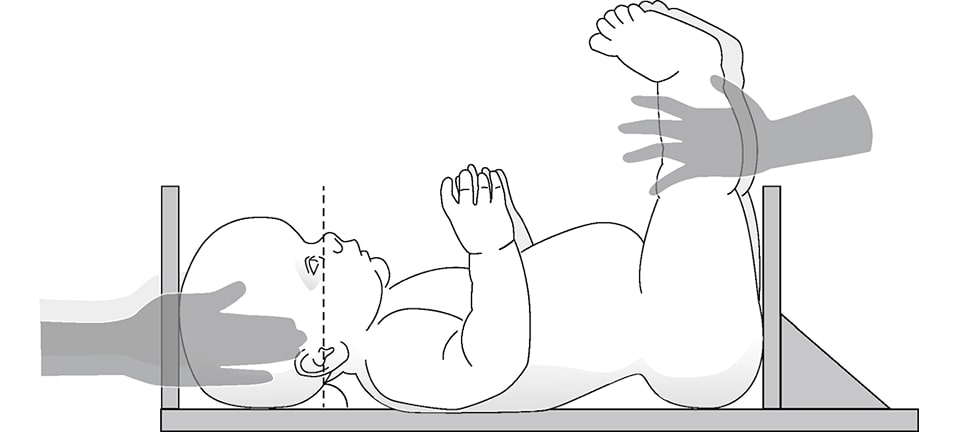

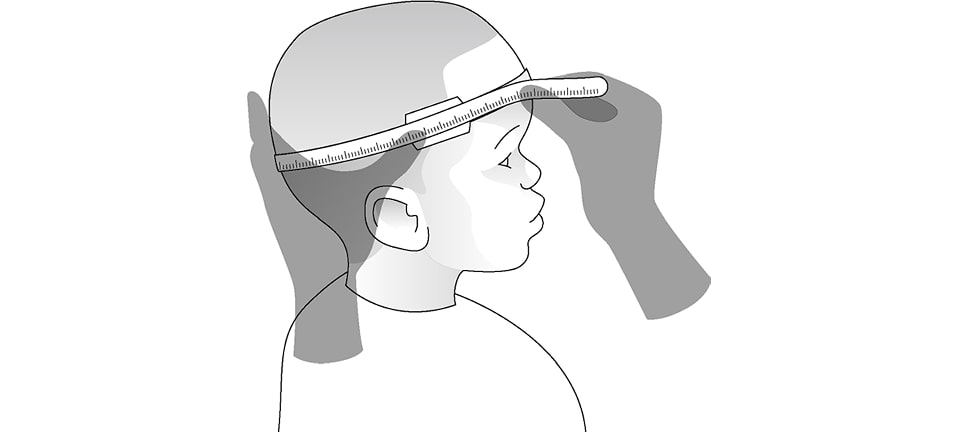

頭囲の測定法

器具 乳児用頭囲測定メジャーまたは巻き尺

※乳児用頭囲測定メジャーを使用する場合は、使用開始前に準備しておいてください。必要な人員 乳児を抱く親/介護者および少なくとも1人の測定者

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 乳児を親/介護者の膝の上に座らせ、まっすぐ前を向かせます(この際、頭部を優しく保持する必要があるかもしれません)。

- 乳児が動く場合には、測定に2人(1人が頭部を安定させ、もう1人が測定する)が必要となる場合があります。

- メジャー/巻き尺を当てる頭部の表面から髪飾り、ゴム、三つ編みなどを外します。

- メジャー/巻き尺を上下に動かして、最大周囲長(前後径周囲)を探します。耳は測定に含めません。

- 頭囲測定に対する毛髪の影響を最小限にするため、乳児用頭囲測定メジャー/巻き尺をピンと張ってください。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

-

小児期の身体測定法

この時期になると、体長測定から立位身長測定へ、頭臀長測定から座高測定へと移行します。また、アームスパンはこの時期に初めて測定されるのが一般的です。ただし、立位身長は、1分以上の自立を保持できる場合で測定します。重度の脊柱後弯や側弯がある場合は測定対象外となる可能性があります。同様に座高は、重度の脊柱後弯や側弯のない場合で、支えなしでまっすぐ座れるようになった時点で測定します。

思春期においても基本的には小児期と同様の測定項目および方法となりますが(軟骨無形成症におけるライフステージごとの推奨測定項目 参照)、四肢延長術を受けた方では、ふくらはぎの筋肉やアキレス腱が硬くなり、立位時にかかとが床につかず、正確な立位身長の測定が困難になることがあります。また、延長の過程では内固定または創外固定器の影響で体重測定が正確に行えないため、代替として腹囲や臀囲の測定が有用です(成人期の身体測定法の項 参照)。

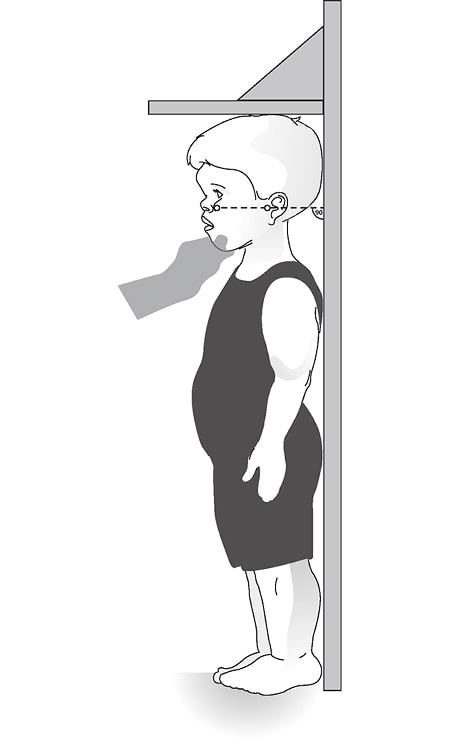

立位身長の測定法

器具 身長計または壁掛け身長計(測定バー付き)

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 可能であれば、足は肩幅に開き、踵を尺柱や壁面につけます。

- 理想的には、踵、臀部、肩甲骨、後頭部のすべてが身長計の尺柱/壁面に接触するようにします。4点すべての接触が不可能な場合は、最低2点(頭部と臀部)の接触が推奨されます。

- 頭部は、フランクフルト平面が壁に対して90度となるように位置を合わせます。

- 測定の邪魔になる髪飾りを取り外し、髪形を調整します。

- 測定を、息を止めた状態(呼気直前)で行うか、呼気後に行うかは、標準業務手順書で決定します。幼児に対しては、呼吸指導をせずに最もよい状態のときに測定してください。

- 一方の手で小児の頭を支えながら、もう一方の手で測定バーをゆっくりと頭頂まで下げます。この際、フランクフルト平面が水平に維持されるように注意します。

- 0.1cm単位で測定します。

- 測定を繰り返す前に、再度小児の位置を整えてください。

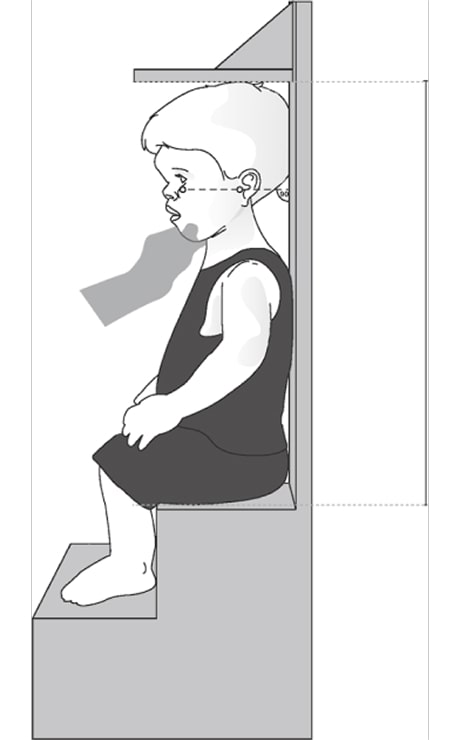

座高の測定法

器具 身長計/壁掛け身長計、椅子

※小児の腰と膝を90度の位置に調整するために、追加で台が必要になる場合があります。

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

座高=測定値 –(椅子の高さ+座っている物の高さ)

- 小児を、腰と膝の角度が90度になるように椅子に楽に座らせ、足を支えます。

- 足台や座面の高さ、座面の奥行きを調整し、腰と膝の角度が90度になるようにします。

座高に影響が及ばないよう、台や本などで足の高さを調節するとよいでしょう。90度の角度になるように腰を調整する必要がある場合は、固い平らな材質の面に座らせるようにします。 - 理想的には、臀部、肩、後頭部が身長計の尺柱/壁面に接触していることが推奨されます。

- 頭部は、フランクフルト平面が壁に対して90度となるように位置を合わせます。

- 測定を、息を止めた状態(呼気直前)で行うか、呼気後に行うかは、標準業務手順書で決定します。

- 一方の手で小児の頭を支えながら、もう一方の手で測定バーをゆっくりと頭頂まで下げます。

- 0.1cm単位で測定します。

- 小児が座っている椅子や台の高さも記録してください。

- 測定を繰り返す前に、再度小児の位置を整えてください。

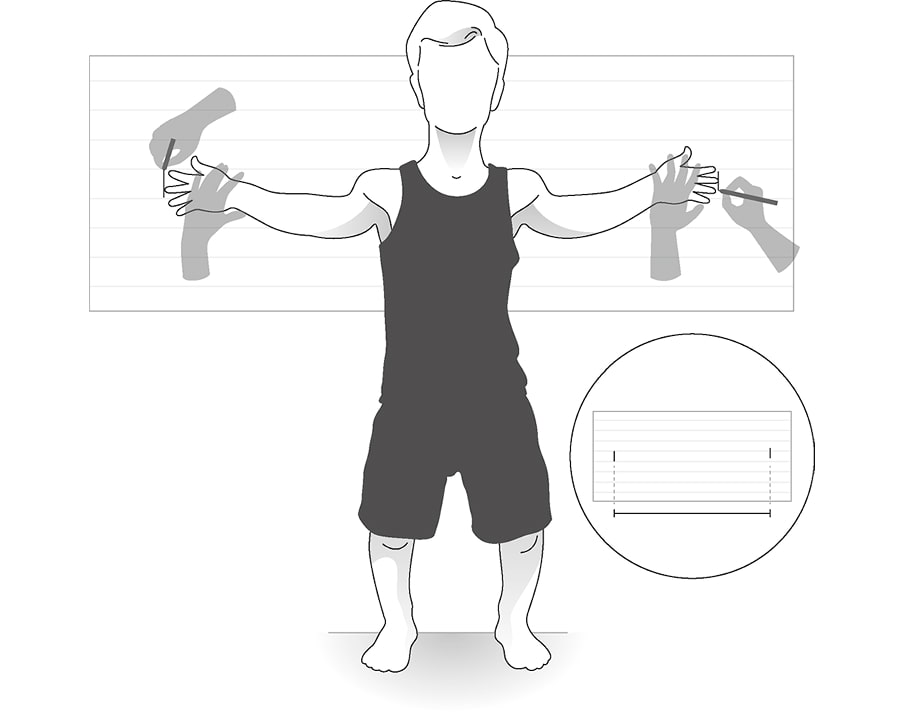

アームスパンの測定法

器具 平らな壁、水性マーカー、巻き尺

※壁を汚すことなく、次の測定に備えるために、測定用の紙(罫線入りまたは方眼紙)を貼っても構いません。必要な人員 2人

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 測定は、測定用の紙を貼った平らな壁で行います。

- 小児は、楽な姿勢で背中を壁につけ、両足に均等に体重をかけます。

- 小児がまっすぐ前を向くように頭の位置を調整します。

- 両腕を横に伸ばし、両手の手のひらを壁とは反対側に向けます(実施医療機関の標準業務手順書に、測定者が腕を伸ばすかどうかを明記します)。

- 各測定者は、中指の先端の位置で、紙に印を同時につけます(左右1つずつ)。

- 測定用の紙の空白部分で位置調整を繰り返します。

- 小児を壁から離します。

- アームスパンは、紙の上の2つの印の間を、巻き尺を使って測定します。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

注)

- 格子線を使用すると、アームスパンの一貫した測定が容易になります。

- 仰臥位で行うと、立位の場合より容易に再現性が得られます。

別の方法 – 仰臥位

- 小児が、測定用の紙やフロアマットの上に横たわるようにします。

- 小児の背中が床と水平となるようにつけ、脚はまっすぐ伸ばし、頭はまっすぐ天井を見上げるような姿勢をとらせます。

- 両腕を横に伸ばし、手のひらを上に向けます(実施医療機関の標準業務手順書に、測定者が腕を伸ばすかどうかを明記します)。

- 各測定者は、中指の先端の位置で、紙/フロアマットに印を同時につけます(左右1つずつ)。印に番号をつけます。

- 小児を別の格子線または紙の空白部分に移動させ、繰り返します。

- 紙/フロアマットから小児を移動させます。

- アームスパンは、紙/フロアマットの上の2つの印の間を、巻き尺を使って測定します。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

-

成人期の身体測定法

骨端線が閉鎖し成長が止まった成人期にも、脊椎の変形などの早期発見のため、身体測定は継続すべきです。最低限、身長および体重の2項目をモニタリングすることが推奨されます。

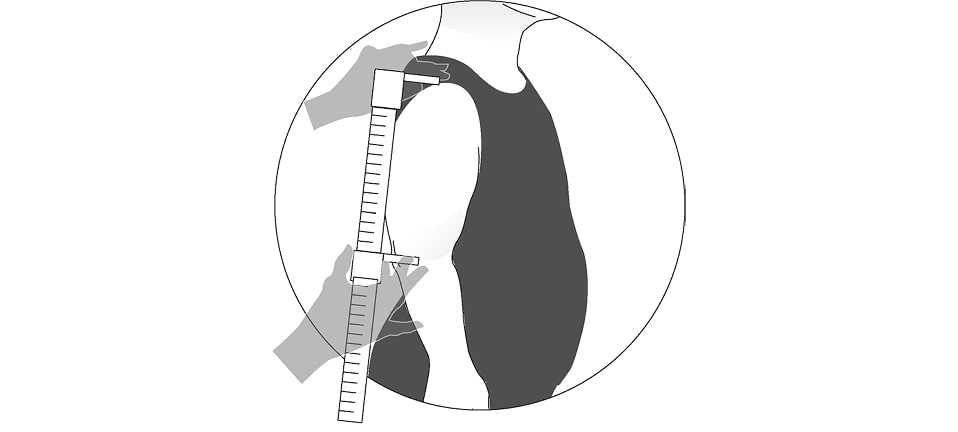

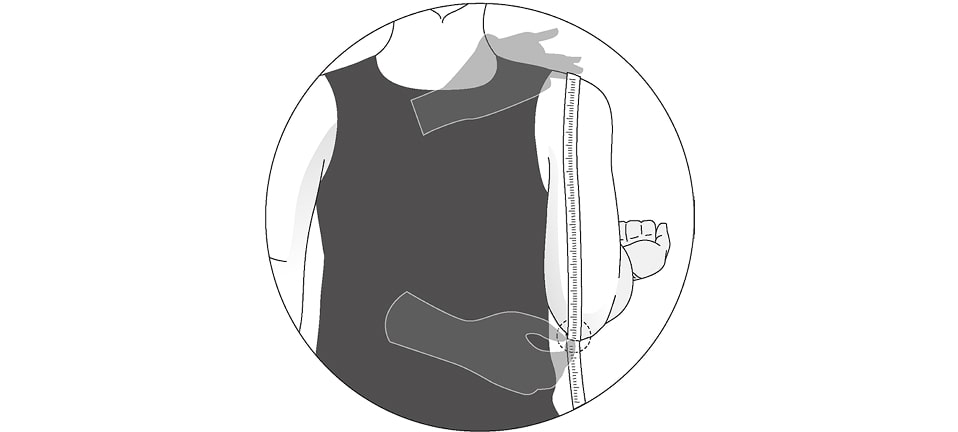

上腕長の測定法

器具 桿状計、水性マーカー

代替器具:巻き尺、水性マーカー- 桿状計または巻き尺のどちらを使用するかは、実施医療機関の標準業務手順書で指定されます。

- 患者は、両腕を楽にして両脇につけて座る、または立ちます(実施医療機関の標準業務手順書でどちらにするか指定します)。可能であればシャツを脱ぐか、袖を巻き上げるようにします。

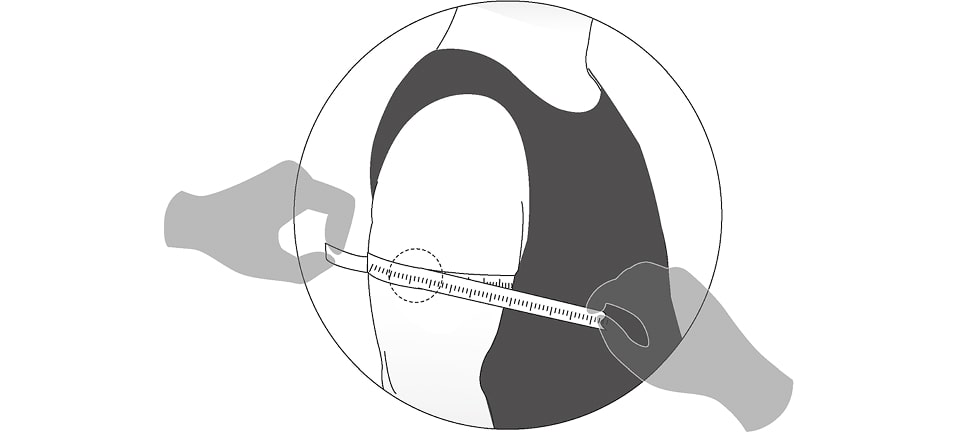

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

桿状計による測定法:

- 桿状計の一方の端(ノギスの内側の端)を肩峰の突起に当てます。

- 桿状計のもう一方の端(ノギスの内側の端)を上腕骨外側上顆の境界に当てます。

- 桿状計の軸が腕の長軸と平行であることを確認し、軽く圧力をかけます。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

巻き尺による測定法:

- 肩甲骨の肩峰突起の先端を探し、マーカーで印をつけます。

- 患者に、右腕を90度に曲げ、肘を体に近づけ、掌を上に向けるよう指示します。

- 尺骨の肘頭突起の先端を探し、印をつけます(これらの目印の位置を確定するには、複数回の触診が必要になる場合があります)。

- 巻き尺の端の「0」を最初の目印に当て、腕の背面から 2番目の目印まで伸ばします。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

- 上腕周囲長を測定する場合、巻き尺の両端の中間点(上腕長を2で割った値)に印をつけます。

- 測定を繰り返す前に、再度位置を調整してください。

上腕周囲長の測定法

器具 巻き尺

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 患者に、筋肉を緩め、リラックスした状態(屈曲していない状態)で両腕を楽にして立ってもらいます。

- 巻き尺を水平(床と平行)にして、印をつけた上腕の中間点で一周させます(上腕長の巻き尺による測定法 参照)。

- 巻き尺は腕の周囲にぴったりとフィットさせますが、皮膚を圧迫しないようにします。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

- 測定を繰り返す前に、再度位置を調整してください。

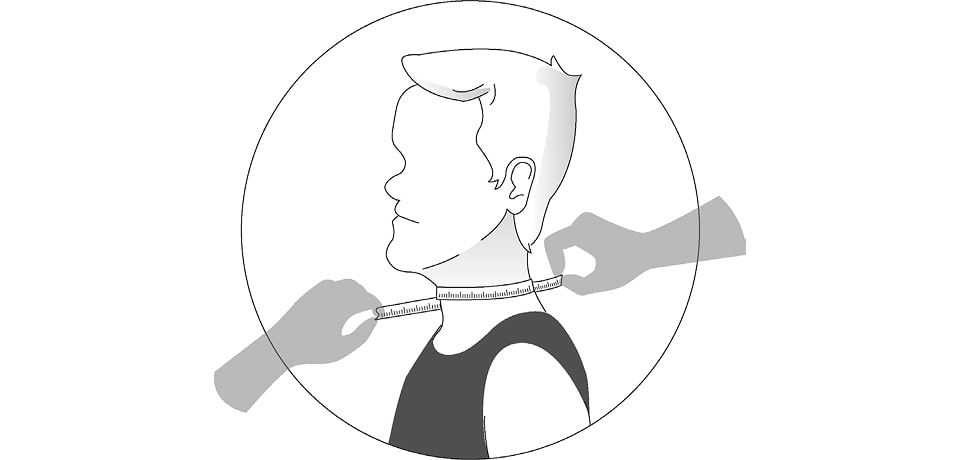

頸部周囲長の測定法

器具 巻き尺

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 患者は肩の力を抜き(猫背にならない)、まっすぐ前を見て立ちます。

- 甲状軟骨上で、巻き尺を体の長軸に対して垂直に配置します。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

- 測定を繰り返す前に、再度位置を調整してください。

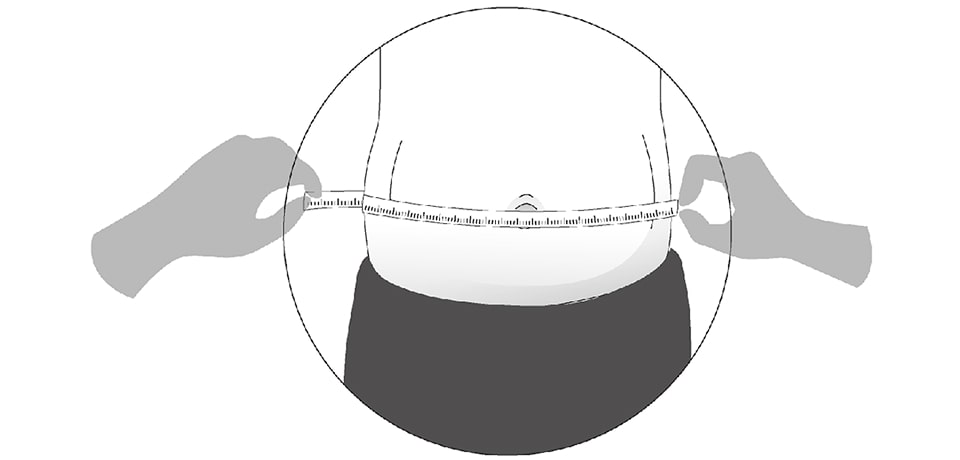

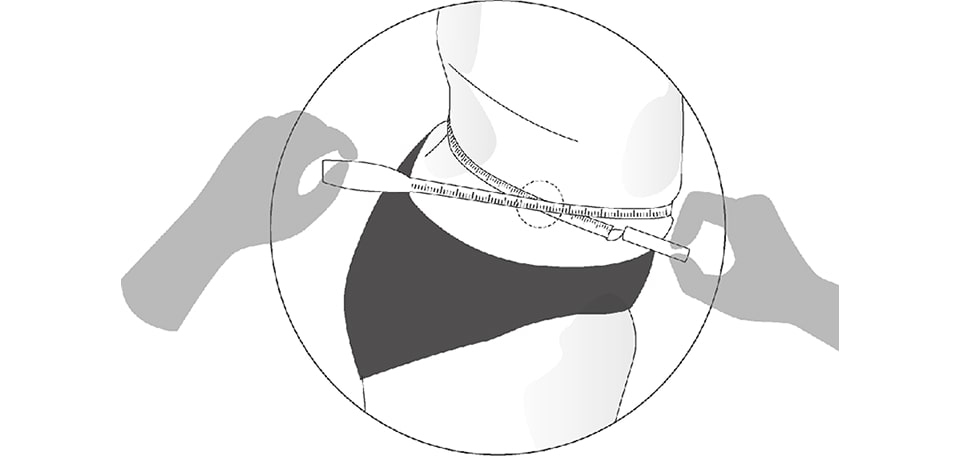

腹囲の測定法

器具 巻き尺

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- この測定は、衣服の上からではなく、直接肌に触れる状態で行うのが理想的です。

- 患者は両足を床につけて立ち、両腕を胸の前で交差し、両手を反対側の肩につけます。

- 巻き尺を臍の位置に当て、体の長軸に対して垂直となるように腰の周囲に巻きつけます。

- 測定者は患者の片側にとどまり、記録者は反対側に移動して巻き尺が水平になっていることを確認します。

- 巻き尺は皮膚にぴったりとつけますが、圧迫しないでください。

- 測定者は、目線を巻き尺の高さに合わせます。

- 呼気終了時に測定します。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

- 測定を繰り返す前に、再度位置を調整してください。

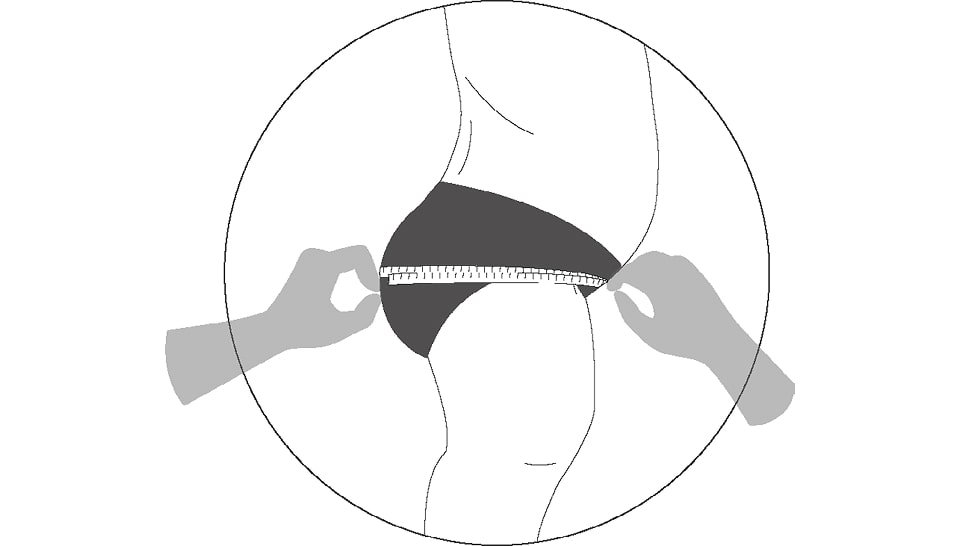

臀囲の測定法

器具 巻き尺

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.

- 患者は両足をできる限りそろえて立ち、両腕を胸の前で交差させます。

- ごく薄手の服(特にぴったりしたものでも、ゆったりしたものでもない)か、病院の病衣を着用します。

- 巻き尺を、横から見て臀部の幅が最も広くなる位置に巻きます。これは体の長軸に対して垂直であり、体の両側から水平の位置となります。なお、腹部に皮膚のたるみがある場合には、巻き尺はたるみの下を通します。

- 測定者は、目線を巻き尺の高さに合わせます。

- 巻き尺はぴったりと皮膚にフィットさせますが、皮膚を圧迫しないようにします。

- 吸気はこの測定値の精度に影響を与えないため、呼吸に関する指示は必要ありません。

- 測定値を0.1cm単位で記録します。

- 測定を繰り返す前に、再度位置を調整してください。

続いて、身体測定において勘案すべき事項ならびに軟骨無形成症における身体測定についての詳細をお示しします。

身体測定において勘案すべき事項

一般的な事項

測定のタイミング

身長などは日内変動することがあるため1,2)、測定の時間帯を一定に保つことが推奨されます。

測定器具

誤差のない測定のため、使用する測定器具は定期的に点検・校正することが推奨されます。

測定者の教育とトレーニング

病院・クリニックなどで、特に複数のスタッフが測定を行う場合、誤差のない測定のためにはスタッフの教育とトレーニングを行い、一貫した測定が推奨されます。

SOP(標準業務手順書)の策定

一貫した測定を行うため、衣服や靴の着脱、測定補助を行うスタッフの人数、測定精度(0.1cm単位での測定にするなど)、記録回数(3回測定して平均をとるなど)、その日の測定値を比較して不一致があった場合の対応、子どもが測定を拒否する場合などのイレギュラーへの対応、測定器具の標準化・校正手順など、施設ごとに手順書を策定する必要があります。

軟骨無形成症における事項

疾患に特異的な基準やチャートとの比較

身長、体重、頭囲は発達の評価に必須の測定項目です。また、得られた測定値は軟骨無形成症に特異的な基準やチャート(例:全国調査に基づいた軟骨無形成症患児の身長の検討3))と比較し、経時的に評価を行うことが重要です。

基準やチャートの使用にあたっては、子どもの年齢に沿った方法で行います。

12ヵ月未満:月齢で記録し、早産の場合は在胎週数で補正

12ヵ月以上3歳以下:月齢で記録

3歳超:年齢および月齢で記録

身長について

世界保健機関(WHO)では、2歳未満の子どもは仰臥位、2歳以上の子どもは自立できない場合を除き、立位身長の測定が推奨されています4)。軟骨無形成症の場合、2歳以上3歳以下では、立位身長/体長(仰臥位身長)の両方を測定することが推奨されています。

骨の変形を考慮した身体測定

膝の変形(内反膝など)や脛骨の弯曲、脊椎の変形(脊柱前弯・後弯・側弯など)が身体測定に影響を与えることがあり、これらの状態を経時的にモニタリングする必要があります。

腰椎前弯では、壁に沿って立ち、壁から最大前弯点までの距離を測定することで簡便に評価することができます。また、脊椎側弯では、手を組み、膝を伸ばした状態で前屈することで背骨が傾いているかどうかを確認することができます。ただし、脊椎の変形は画像診断が最も適切であり、背骨が傾いている場合、脊柱側弯疑いとし、必ず画像診断を実施します。

身体測定を受ける子どもへのケア

複数項目の身体測定は身体的・精神的負担を伴います。子どもの集中力が切れることで、正確な測定値を得られない懸念があるため、診察の開始時に測定したり随時休憩を挟んだりするなどの工夫が必要です。

軟骨無形成症における身体測定

軟骨無形成症では、特有の合併症を考慮して測定する項目があります。たとえば、水頭症は頭囲の測定によりモニタリングが可能であり、少なくとも5~6歳までは定期的に、その後も1~2年おきに測定することが推奨されます。

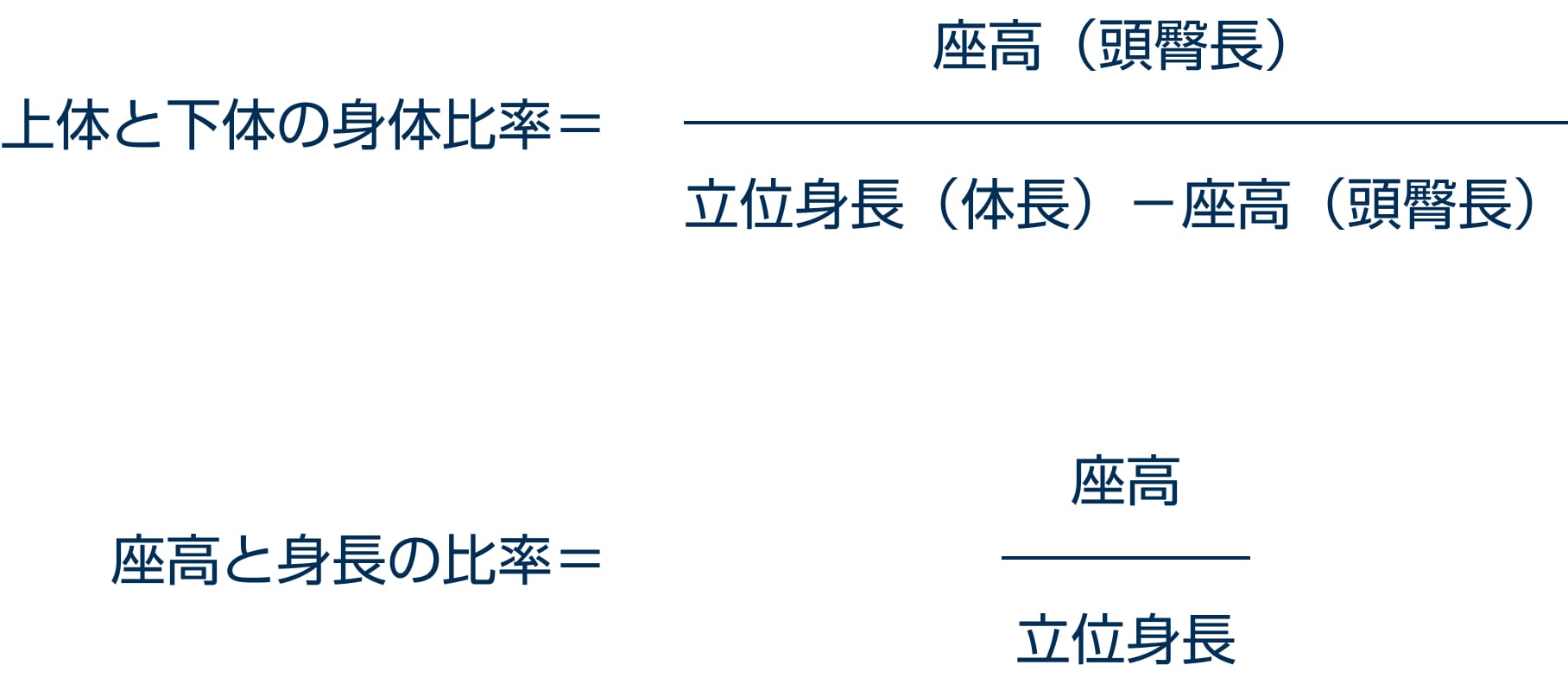

また、合併症の評価のみならず、プロポーションの評価は軟骨無形成症の治療において重要な要素の一つです。プロポーションの評価には、座高/頭臀長およびアームスパンの測定が有用です。座高/頭臀長は、立位身長/体長とともに上体と下体の身体比率の算出に用いられます。

参考)

下記の表に、軟骨無形成症において推奨される測定項目について、ライフステージ(乳児期、小児期、思春期、成人期)ごとにまとめてお示しします。

軟骨無形成症におけるライフステージごとの推奨測定項目

| ライフステージ | 推奨される測定項目 | 測定精度(最も近い単位で測定する) | 測定時の注意点 |

|---|---|---|---|

| 乳児期 | 体重 | 0.1kg |

|

| 体長 | 0.1cm |

|

|

| 頭臀長 | 0.1cm |

|

|

| 頭囲 | 0.1cm |

|

|

| 小児期 | 体重 | 0.1kg |

|

| 体長b | 0.1cm |

|

|

| 立位身長b | 0.1cm |

|

|

| 座高c | 0.1cm |

|

|

| 頭囲 | 0.1cm |

|

|

| アームスパン (腕の長さ) |

0.1cm |

|

|

| 思春期 | 体重 | 0.1kg |

|

| 立位身長 | 0.1cm |

|

|

| 座高 | 0.1cm |

|

|

| アームスパン | 0.1cm |

|

|

| 腹囲d | 0.1cm |

|

|

| 臀囲d | 0.1cm |

|

|

| 成人期 | 体重 | 0.1kg |

|

| 立位身長 | 0.1cm |

|

|

| 頸部周囲長 | 0.1cm |

|

|

| アームスパン | 0.1cm |

|

|

| 上腕長e | 0.1cm |

|

|

| 上腕周囲長e | 0.1cm |

|

|

| 腹囲 | 0.1cm |

|

|

| 臀囲 | 0.1cm |

|

臨床試験では、上腕や下腕、上腿や下腿の長さ、肘や膝の屈曲・伸展など、他の測定項目が複数含まれる場合があります。膝蓋骨を測定の目印として使用することは、通常、骨化が始まる3〜5歳ごろになるまでは非常に難しく、注意が必要です。

- フランクフルト平面:耳道の上縁から眼窩の下縁までの仮想線(乳児期:体長の測定法の項 参照)

- 2歳未満の子どもでは体長のみ、2歳以上3歳以下の子どもでは体長および立位身長、3歳を超える子どもでは立位身長のみを測定する

- 座位を保持できない子どもでは、頭臀長を測定する(乳児期:頭臀長の測定法の項 参照)

- 思春期において体重を測定できない期間(例:下肢延長術中など)には、腹囲と臀囲のモニタリングを推奨する

- 思春期においても上腕の測定が考慮される場合がある

本記事では、軟骨無形成症における身体測定法についてご紹介いたしました。

正確な身体測定は、軟骨無形成症の診断・治療効果の確認・合併症予防において非常に重要な役割を担います。ぜひ、ご紹介した測定法を日常診療にご活用ください。

*ログイン後患者様の身長データの入力・グラフの出力ができます

参考文献

Hoover-Fong J, Kitaoka T, Okada K et al. Adv Ther. 2025; 42(3):1291-1311.; 本研究はBioMarin Pharmaceutical 社のスポンサーシップにより実施された。

- Whitehouse RH et al. Ann Hum Biol. 1974; 1(1):103-106.

- Voss LD et al. Arch Dis Child. 1997; 77(4):319-322.

- 立花克彦ほか. 全国調査に基づいた軟骨無形成症患児の身長の検討. 小児科診療 1997; 60(8): 1363-1369.

- 世界保健機関(WHO):https://www.who.int/tools/child-growth-standards/(2025年9月現在)